Há alguns anos, e por um acaso, tive a oportunidade de ver uma exposição interativa do livro A Biblioteca à noite, do Alberto Manguel, que aflorou um interesse intenso pelas coleções de livros (privados & públicos) e despertou a primeira faísca de produzir alguma coisa que pudesse dar vazão às minhas obsessões temáticas.

Hoje, tenho o espaço da Ponto Nemo para falar sobre isso, mas antes eu não sabia muito o que fazer. Fiz algumas entrevistas, leituras e anotações — que acabaram ficando paradas. Mas publiquei um texto no Estantário que foi gerado nesse período, A Queda de Alexandria e a Casa das Musas.

Como estou em um momento corrido, escrevendo os textos necessários para a qualificação da minha pesquisa, mas não queria deixar uma semana sem edição (ainda mais que agora tenho apoiadores no Catarse), editei esse texto antigo e ampliei a introdução. Dissequei o que despertou a escrita do texto: a corrida da curadoria de um museu estadunidense para uma exibição sobre a epidemia da Covid-19.

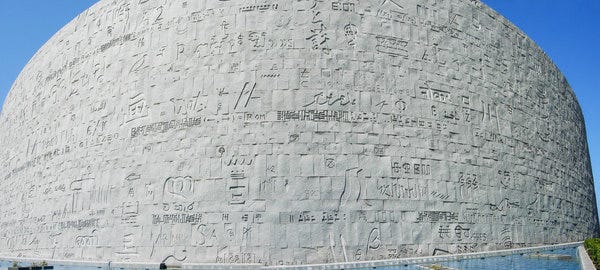

Foto que retrata as ruínas do Serapeum, onde acredita-se que havia parte do acervo da Biblioteca de Alexandria. Foto de Daniel Kakiuthi/Flickr. Descrição de Imagem: Diversas ruínas são mantidas em um chão batido, de terra, com uma vegetação rasteira. Ao fundo, é possível ver uma cidade moderna. As pedras são bege. Grande parte delas parece não passar da altura da canela. É possível visualizar alguns cômodos maiores e um corredor.

‘Como vamos contar a história do coronavírus?’

No fim do primeiro ano da pandemia, em dezembro de 2020, Andrew Dickson publicou uma reportagem na The New Yorker chamada How will we tell the story of the coronavirus? (ou Como vamos contar a história do coronavírus?, em tradução direta) em que conversou com Alexandra Lord, curadora do Museu Nacional de História Americana, em Washington D.C..

Em fevereiro de 2020, Alexandra organizava uma exibição chamada In Sickness and in Health que, parcialmente, continha a história de pandemias que mudaram a história dos EUA. Mas seu trabalhou mudou quando o vírus recém-aparecido na China começou a desabrochar ao redor do globo — e se tornou a pandemia que dura até hoje.

Lord logo percebeu que a pandemia do Covid-19 precisaria estar na coleção e iniciou um movimento de busca de objetos significativos do momento atual — uma coleta de resposta-rápida, em tradução livre. A iniciativa não é nova, como o texto explica. “Nos dias depois do 11 de Setembro, em 2001, a Sociedade Histórica Nova Iorquina começo a coletar artefatos quando a poeira ainda estava literalmente assentando”.

Margi Hofer, diretora do museu em Nova York, comentou ao The Guardian que as diretrizes de coleta da pandemia seguem as mesmas do atentado ao World Trade Center, reunindo “objetos, imagens e histórias conectadas com as pessoas de Nova York e o mundo”. Só que, “no caso do coronavírus, haverá um foco na saúde e medicina, nos itens domésticos, vida sob a quarentena e o distanciamento social”.

Quase todos os museus dos Estados unidos fizeram essa movimentação. Alguns pegaram diários escritos por criança, máscaras caseiras costuradas em casa, relatos de idosos que quase morreram. Ainda que, pela própria condição pandêmica, a captação de materiais da história oral seja prejudicada. Em certo momento, o jornalista pergunta:

O que você colocaria numa cápsula do tempo da Covid-19? Máscaras, provavelmente. Higienizador de mãos. Vídeos do YouTube — uma professora guiando instruções remotas, por exemplo, ou uma sessão de Yoga-em-casa. Uma seção do obituário do jornal local com muitas páginas além do normal. Um aviso usado na frente de uma loja em um curto período de tempo informando os clientes que a loja vai reabrir logo.

Eu não sei o que colocaria na minha cápsula do tempo da Covid-19. Um ano e meio depois da leitura desse texto e ainda não sou capaz de pensar na coleção de objetos significativos. Se houvesse uma possibilidade de marcar sentimentos, quem sabe: a caixinha do medo, da ansiedade, da solidão & da saudade; uma projeção em loop dos pesadelos sem máscara; a sensação ambígua de tomar uma surra da vacina…

A coleta de objetos naquele período ainda passava por uma complexidade maior. A narrativa viral ainda estava em andamento. Não se sabia o que a posteridade gostaria de ver, o que seria necessário coletar antes que deixasse de existir, a maneira de coletar sem aumentar a transmissão do vírus. Além disso, raramente aquilo coletado por um museu é descartado: se foi para a coleção, na coleção fica.

Alexandra Lord passou muito tempo monitorando a TV e as mídias digitais, procurando pro momentos significativos e coletando fotos, músicas e áudios — mas o grande problema de Lord era encontrar um objeto físico que pudesse ser uma âncora da exibição. Como explica Andrew, na reportagem da The New Yorker,

muitas vezes, o artefato mais eloquente é uma coisa efêmera que carrega o peso de uma história muito maior do que ela mesma: uma garrafa de vidro derretida pelo calor da bomba de Hiroshima; ou um relógio de mesa resgatado dos escombros das Torres Gêmeas, com os ponteiros congelados às 9:04 da manhã. Esses são itens com menor probabilidades de sobrevivência; encontrá-los e preservá-los é um enorme desafio. E, com o coronavírus, curadores estão procurando um objeto que fique não por uma única hora ou um dia, mas por meses, até anos.

Foi essa relação com os objetos e a capacidade deles de contar uma história, além da própria materialidade, que me fez unir a reflexão do texto com meu interesse nas bibliotecas. Um livro não conta só a história escrita, mas a história do próprio objeto-livro. Um coleção de livros é tampouco simples, mas supõe escolhas, trajetórias, interesses e caminhos — por isso, uma reflexão sobre o momento em que Bibliotecas e Museus estavam ainda mais próximos.

(P.S.: Hoje naveguei pelo o site do National Museum of American History e não encontrei nenhuma previsão da exibição citada na reportagem, adiada para esse ano. No entanto, um quadro que exibe 24 bandeiras brancas de plástico da instalação pública de 2020, em Washington, que homenageia as vítimas do Covid-19).

Biblioteca de Alexandria e a Casa das Musas

Agora, faremos um salto no tempo e voltaremos para a Biblioteca de Alexandria. Imagino que, como em mim, essas palavras evoquem uma grandiosidade — e também um certo mistério subsequente de um fim causado por um incêndio devastador.

De acordo com relatos tradicionais persas e armênicos, as raízes da Biblioteca de Alexandria teriam brotado de Alexandre, o Grande, que, inspirado por Assurbanipal, resolveu projetar seu próprio acervo.

Alexandre morreu antes de ver seu desejo brotar. Ptolomeu, seu amigo e sucessor, foi o responsável por irrigar e adubar o solo para que a Biblioteca de Alexandria nascesse. No entanto, com a chegada dos trabalhos de Aristóteles em seu acervo, eles se perguntaram: “Por que não criar uma biblioteca que pudesse guardar todo o conhecimento do mundo?”. E esse foi o ponto de virada.

A Biblioteca de Assurbanipal (ou a Biblioteca de Nínive) é considerada a primeira biblioteca de verdade. Ela foi encontrada no século XIX por arqueólogos ingleses, mas foi fundada pelo rei assírio Assurbanipal no século VII a.C.. Seu acervo reunia cerca de 22 mil placas de argila que versavam sobre diversos assuntos: matemática, geografia, astrologia, medicina, direito, religião e até relatos de aventuras e explorações.

A coleção foi destruída em 612 a.C., junto com a cidade, por babilônios, citas e medos. Acredita-se que a biblioteca foi devastada junto com um incêndio no palácio — o que fez com que os tabletes de argila fossem preservados, mas que teria acabado com tudo escrito nas placas de cera.

Segundo Alberto Manguel em seu livro A Biblioteca à noite, a grande diferença entre essas duas bibliotecas é que Alexandria modificou a ideia do que é uma biblioteca:

Até a fundação da Biblioteca de Alexandria, as bibliotecas do mundo antigo eram ou coleções particulares das leituras de determinado homem ou armazéns governamentais em que se preservavam documentos legais e literários para consulta oficial. O impulso de instituir essas primeiras bibliotecas nasceu menos da curiosidade que da salvaguarda, e derivou da necessidade de consultas específicas, mais que do desejo de abrangência. A Biblioteca de Alexandria revelou uma nova concepção, que superou todas as bibliotecas existentes em âmbito e ambição.

Em um vídeo publicado no canal Fronteiras do Pensamento chamado A Conquista do Tempo através dos Livros, Manguel explica como os Ptolomeus não buscavam uma conquista geográfica, mas uma conquista temporal: controlar passado, presente e futuro (Em 1984, George Orwell sintetizaria essa lógica com a frase: “Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado.”).

Os livros eram o caminho para realizar essa conquista. Qualquer coisa escrita que passasse por aqueles territórios era recolhida, analisada e armazenada — os navios que atracavam nos portos, por exemplo, tinham livros confiscados e copiados; pedidos de empréstimos corriam pela região; exemplares eram comprados pelo continente.

Conquista do tempo

Simbolicamente, o que a queda da Biblioteca de Alexandria nos mostra é a incapacidade de vencer o tempo. A impossibilidade de alcançar uma biblioteca que correspondesse ao mundo é um tanto óbvia já que… bem… uma biblioteca que armazenasse o mundo teria que abarcar, pelo menos, o próprio mundo.

O que é interessante nessa grandiosidade do projeto, abrindo um pequeno parênteses, é o fato de que uma construção tão imponente e com tamanha importância histórica tenha escassez de registros cotidianos. Os cronistas da época geralmente descreviam a cidade de Alexandria, os templos, como se viviam e, quando iam falar da Biblioteca de Alexandria, diziam: “bom, ela é tão famosa que nem precisamos falar dela”.

Não há registros de como a biblioteca era: a distribuição do espaço, organização dos materiais. Também não há um registro de como foi seu verdadeiro fim — gradual ou súbito, mas falaremos disso daqui a pouco.

O mais provável é que ela estivesse alocada no Museu (mouseion vem de Casa das Musas, filhas de Mnemosine, a deusa da memória), dedicado a todo tipo de conhecimento e às 9 Musas. Supõe-se de que a biblioteca era um grande corredor nesse museu, com diversas bibliothekai (termo que ainda não designava o cômodo, mas os nichos para os rolos). Além disso, quando sua construção se tornou pequena para seu acervo, parte dele foi transferido para o Serapeu de Alexandria, um templo dedicado a Serápis.

O Museu também abrigaria os pensadores e estudiosos, contratados para fazer o material circular, criar um registro e catálogo das leituras e até viajar pelo mundo em busca dos manuscritos mais raros. Estima-se que, no seu auge, entre 400 mil e 1 milhão de pergaminhos compusessem a biblioteca, incluindo autores famosos como Homero, Sófocles e Eurípedes.

Esses pensadores e estudiosos estavam ali não apenas para registrar e guardar os livros, em algum tipo de coleção ambiciosa e empoeirada, mas queriam manter o conhecimento vivo. Os livros seriam preservados infinitamente, em um eterno diálogo: compêndios, resumos, anotações. Um espaço de eco de experiências, de renascimento.

Como nos diz Manguel, os estudiosos de Alexandria nunca foram enganados pela natureza do conhecimento. “Sabiam que ele era a fonte de um presente em constante mutação, no qual novos leitores se dedicavam a velhos livros que se tornavam novos no processo de leitura. Cada leitor existe com o objetivo de assegurar uma modesta imortalidade a determinado livro. A leitura é, nesse sentido, um rito de renascimento”.

Como o paraíso borgiano manifestado na Biblioteca de Babel, a Biblioteca de Alexandria se tornou um espaço mítico de conhecimento infinito. Destruída e presa em nossa conjectura, a Biblioteca de Alexandria será sempre inigualável — pelo seu acervo infinito, é a única que poderia ter entre suas paredes a crônica de sua destruição (e seguinte ressurreição).

“Podemos vagar pelas estantes abarrotadas da Biblioteca de Alexandria, onde toda a imaginação e todo o conhecimento estão reunidos; podemos reconhecer em sua destruição a advertência de que tudo o que juntamos há de perder-se — mas também que boa parte do que perdemos pode ser reunido novamente” (Alberto Manguel, A Biblioteca à noite).

Fogo e Ruína

Antes do detalhamento da catástrofe, é preciso lembrar que Alexandria era um grande Centro. O Farol de Alexandria, por exemplo, era uma das mais altas construções feitas pela humanidade e uma das Sete Maravilhas do Mundo. Além de ser um grande centro de produção de papiro. O próprio Museu era parte de um projeto científico maior e ambicioso, com jardim botânico, observatório astronômico, exposições, etc.

Sua pressão econômica era tão forte que, na tentativa de inibir seus rivais, os ptolemaicos, como eram chamados os bibliotecários, proibiram a exportação do papiro — medida que foi respondida pelos bibliotecários de Pergamo com a invenção de um novo material, chamado pergamenon… ou pergaminho.

No entanto, ao contrário do que costumamos imaginar, o fim da Biblioteca de Alexandria tem menos a ver com um incêndio devastador. Não que ela não tivesse pegado fogo incidentalmente quando Júlio Cesar incendiou os navios em um porto, mas grande parte de suas obras foram salvas.

A verdade é que sua importância esmaeceu e seu declínio foi repleto de nuances, como o expurgo de intelectuais, o enfraquecimento do regime e futura absorção ao Império Romano, a escassez de investimentos e diversas outras destruições físicas da Biblioteca.

Em tempos como o nosso, não é difícil traçar paralelos entre a história de Alexandria e o acesso ao conhecimento, sua valorização e lugar na sociedade nos dias de hoje. Sob as ruínas da Biblioteca, o que nos resta é habitar um espaço onírico de prateleiras infinitas.

Obrigado por ler até aqui!

Se você gostou desse texto, confira a campanha de financiamento coletivo no Catarse (ou, se quiser colaborar pontualmente, pode me dar um livro de presente).

Ao compartilhar com alguém que você acha que ia gostar, você também me ajuda bastante. Se você recebeu esse texto de alguém, não deixe de se inscrever e conferir as outras edições em Ponto Nemo. Você pode conferir outros textos no Estantário e me ouvir no podcast 30:MIN.

Também estou no Twitter e no Instagram. Mas, se quiser conversar, pode responder esse e-mail.

Nos últimos 15 dias, eu:

Sofri com a escrita da qualificação (e continuarei sofrendo pelos próximos quinze dias);

Participei do episódio: “30:MIN 371 — Por que ler Elvira Vigna?”.

Fiquei encantada com a frase sobre o ato da leitura ser uma espécie de renascimento!

Estou lendo esse texto um dia após ver o passado da Robin de One Piece, tudo fica mais vivo ainda quando se fala de perder conhecimentos acumulados